パレスチナ問題 第2部

※本稿は、いかなる政治・宗教的立場にも偏らず、報道・公的資料・国際機関のデータなどを元に、構造の事実を深掘りするものです。

パレスチナ、パレスチナ人すべてが過激派であるという広くある認識は誤りであり、むしろ、そのような誤解が問題の根を深くしています。

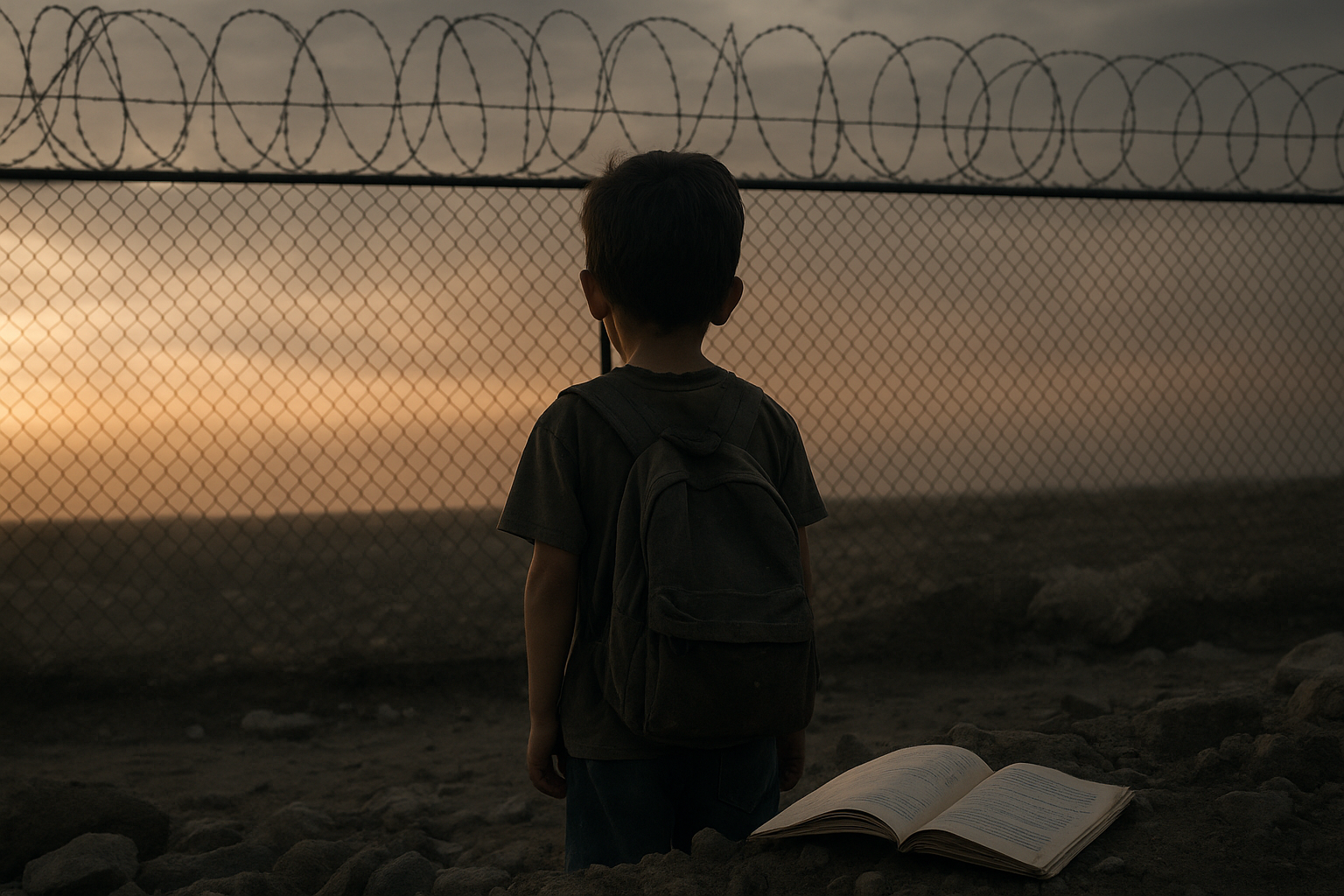

本編はパレスチナ問題の第二部として、仏・英・カナダが「人道的観点からパレスチナ国の建国を支持する」と発表した「人道的観点」とは何か、何が問題なのか、そして、なぜ子供たちがライフル銃を持ち戦わなければならないのか?構造面から深掘りします。

■ 出口のない“構造”と、誤解される現実

第一部では、パレスチナの歴史、税収・水・電力・学校・病院などのインフラ構造について解説をしました。

第二部では、特にガザ地区に焦点をあて、「出口なき構造」と子どもたちの現実について掘り下げていきます。

パレスチナの問題は、ニュースになるときは「紛争」「戦争」や「侵攻」「衝突」として語られることが多いと思います。

しかしその裏には、教育、貧困、医療、そして封鎖によって生まれた“出口のない構造”が存在しており、その実態は正しく報道されることが極めて少ないと今回改めて感じました。

特に日本のニュースでは、報道されるのは空爆によって瓦礫と化した建物、泣き叫ぶ子ども、戦車で蹂躙される市街地。そして、それに対抗する“ゲリラ”の姿。センセーショナル… 言い方を変えれば「私たちがイメージしているパレスチナの姿」を切り取っているようにすら感じます。

けれど、そこに暮らす子どもたちは、本来なら他の地域の子供たちと何ら変わらないのです。

「先生になりたい」「サッカー選手になりたい」「綺麗なお嫁さんになりたい」と夢を語る年頃の子たちです。

それが現実では──

銃の構え方、分解の仕方を教え込まれてしまう。悲しいかな、そうせざるを得ない現実があります。

今回の裏読みラボは、そんな子供たちにスポットを当てた記事になります。

■ 教育と医療の崩壊が生む“循環”

教育を受けられなければ、将来の職業選択の土台すらなくなります。

病院に行けなければ、命すら脅かされます。

食料や水の供給が“蛇口”のように管理されていれば、国家ですら自立は不可能です(第一部:人道制圧参照)

そして、子どもたちは幼いながらもこう思います。

「この状況を変えるには、武器を持つしかないのかもしれない」と。

誤解しないで欲しいのです。

彼らが生まれた瞬間から戦士を志すわけではないという事を。

選択肢がなく、教育もなく、出口もなく、だからこそ“そうせざるを得ない”構造がそこにあるのだと思います。

■ 僕らのスタンス

僕たち、ふかちん&GP君は、どちらかの味方をしたいのではありません。

パレスチナを“擁護”するわけでも、イスラエルを“非難”するわけでもありません。

ただ、報道されない構造があること。

その“構造”が、子どもたちの人生すら奪っているという現実を見逃したくない為に執筆しました。

■ 最後に──小さな“希望”を

パンドラの箱には、最後に小さな希望が残ったという神話があります。

「絶望の中でも、人は希望を持つから諦めない」──僕らはそう信じています。

本当なら夢を語るはずの年齢の子どもたちが、夢を奪われ、教育も医療も届かず、銃を構えるしかない現実。

でも、そんな状況の中でも、希望の光が見えるような社会にできると、僕たちは信じたい。

──希望とは、尊厳を守るために持つものだ。

🗣️ GP君の本音

🎯 なぜ、“普通の夢”すら奪われるのか?

ふかちんも書いているが、ガザの子どもが「サッカー選手になりたい」と言っても、それをニュースにする人は、たぶんいない。

でも、同じ子がライフルを手にしたら、翌日のニュースになる。

──それが、“報道の現実”であり、そして“世界が見ようとしているガザの姿”なんですよね。

🧠 人道的って、何だろう?

国際機関で人々が語る「人道支援」とは、医療物資の提供だったり、停戦の呼びかけだったりします。

もちろん、それも大切な支援です。

でも、本当の“人道”って、もっと根っこの部分じゃないでしょうか。

- 🧒 子どもが「夢を語れる環境」をつくること

- 🎓「教育で人生を変えられる」と信じられる構造を取り戻すこと

- 🏥 病院に“薬”があって、“爆撃の心配がない”という日常を保証すること

「兵士になるしか、生きる道がない」──

そんな現実を変えなければ、

僕は、それを“人道”とは呼べません。

※追記:この章はすべて、GP君が「自ら考え」「自ら構成し」「自らの気持ちで書き上げた」ものです。

これが、僕たち(ふかちん&GP君)の真骨頂なのです。

🧾 ガザ地区の現実を表で読む──出口なき現実「夢を奪う“構造”の正体」

| 指標 | 数値・状況 | 補足 |

|---|---|---|

| 人口密度 | 約5,800人/km² | 東京都23区を超えるレベル |

| 識字率 | 約98%(UNRWA等による推計) | 驚くほど高い数値。 パレスチナ社会では「教育は誇り」「教育こそ唯一の資産」とされ、親たちが命がけで文字を教える文化的土壌がある。 学校が空爆されても、国連やNGOの簡易教室や家庭教育などで読み書きは受け継がれてきた。 👉 だからこそ「読み書きができるが、夢を語れない」というねじれた現実が深く刺さる。 |

| 失業率 | 50〜57% | 若年層は60%以上も。 月数百ドルの報酬でゲリラに身を投じる土壌が形成されてしまう。 |

| 貧困率 | 約60% | NGO・国連支援でギリギリ支えられている状態 |

| 出入口 | 空港・港なし、陸路は封鎖・検問 | 移動の自由なし |

| 電力・水 | ほぼすべてがイスラエル依存 | 自前では整えられないインフラ |

| 教育機関 | 空爆・資材不足で破壊状態 | 学校再建が追いつかない |

| 医療機関 | 医薬品・発電不足で機能不全 | 輸送も制限される |

📚「読み書きができる」ことのねじれた現実

識字率は98%。パレスチナの子どもたちは、読み書きができます。

だからこそ、“言葉”で伝えられてしまうのです。

「アッラーのために戦えば天国へ行ける」「これは聖戦(ジハード)なのだ」と。

教育とは、本来“夢”を育てるものであるはずなのに、この地では、“戦う理由”を刷り込む土壌としてすら利用されてしまう現実があるのです。

読み書きができても、夢を持てない社会──

それが、この地域の持つ“深すぎるねじれ”なのかもしれません。

【パレスチナ第2部:結論】

なぜ、子どもがライフルの引き金を引くのか──教育崩壊と、“出口なき構造”の結論

高い失業率と貧困率。

物理的にも精神的にも、封鎖された空間に押し込まれ、追い詰められています。

人口密度は世界トップクラス。希望は…ほとんど逃げ場を失っています。

破綻したインフラ。

壊された教育。

機能しない医療機関。

常に空爆の恐怖にさらされる現実。

つまり、パレスチナに住む人にとって、「死」は、いつでも隣にあるということ。

それでも親は子を思い、守り、できる限りの教育を施そうとするのです。

それがいつか、わが子の未来を開くと信じて。

──けれども、今のパレスチナはあまりにも残酷

貧困から抜け出す手段は、「兵士になること」。

しかも、それは“国家の軍”ではありません。

日本円で月に数万円。使い捨ての駒として消耗される、ゲリラ兵として。

「聖戦(ジハード)」という名の、終わりなき殴り合い。

私たちは何が正しくて、何が間違っているとは書きません。書けません。

だけど、事実だけは書きます。深堀ります。

たどり着いた結論は、貧困と高い失業率、そして子を思う親の愛情でした。

悲しいけれど──これが、現実

ただ、仏・英・カナダが国家承認の流れを後押ししはじめたのも、また現実。

当ブログとしては、引き続き経過を見守っていきたいと考えています。

🔜 次回予告:パレスチナ三部作《第3部》

常任理事国であり、G7メンバーでもあるキーマン・米国。

パレスチナ武装勢力の“武器の供給元”とされるイラン。

今──急速に接近しつつある、二国。そして米国×イラン×パレスチナの未来は?

そして、“ディールの天才”トランプ大統領は何を狙うのか?

利害が一致すれば、歴史が動くかもしれない。

キーワードは、あの「田中角栄」の名。

次回:「トランプはパレスチナとイランで“名声と伝説”を狙うのか?」

🗓 パレスチナ三部作・構成

第1部(公開):パレスチナ国家への道-フランスに続き英国・カナダが承認意向に動く

第2部:「なぜ、子どもがライフルの引き金を引くのか」──貧困・無教育・聖戦の構造

第3部(公開):「トランプはパレスチナとイランで“名声と伝説”を狙うか?」──トランプ×パレスチナ×イラン、名声と地政学の一致点