カテゴリ:入門シリーズ| 2025年9月7日(JST)

はじめに

「少し難しいですが、世の中は先物市場で動いています。なるべく簡単に書き起こしてみます」

ニュースで「原油価格が高騰」「金が最高値を更新」「小麦の国際価格が上昇」と耳にしたことはありませんか? これらの価格は、実は商品先物市場という取引所で決まっています。

ガソリン代、パンやラーメンの値段、指輪やジュエリーの価格── 一見、店が決めているように見える値札も、その裏には世界の先物市場が動いています。意外でしょ?

先物を理解すると、ニュースと生活のつながりがクリアになります。

■ 商品先物市場とは?

将来のある日に商品を売る/買うことを、あらかじめ約束しておく取引が先物です。

たとえば「6か月後に原油を1バレル=70ドルで買う」といった契約を、いま締結します。

価格を“いま”決め、受け渡しは“将来”というのがポイントです。

- 現物取引: 今すぐモノを受け渡す(例:今日米を買う)

- 先物取引: 将来の受け渡しを約束(例:半年後の米の価格を今決める)

先物市場では現物の受け渡しは少なく、多くは差金決済(売買差額だけを清算)です。

そしてこの市場には実需(例:製パン会社・航空会社)と投機(投資家・ファンド)が同じ板で参加します。

【先物市場概要】

■ 仕組みのポイント

1. 証拠金とレバレッジ

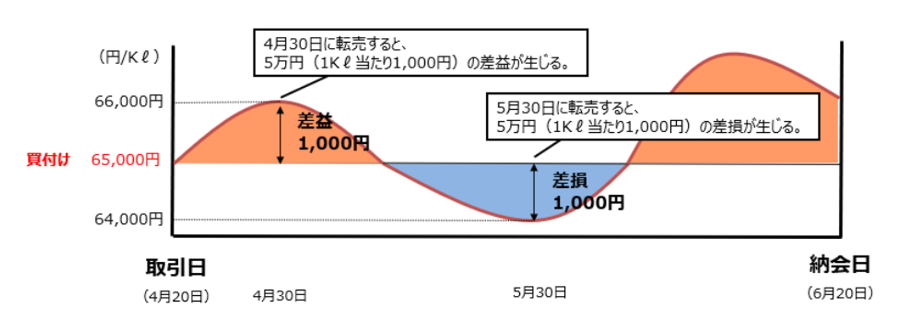

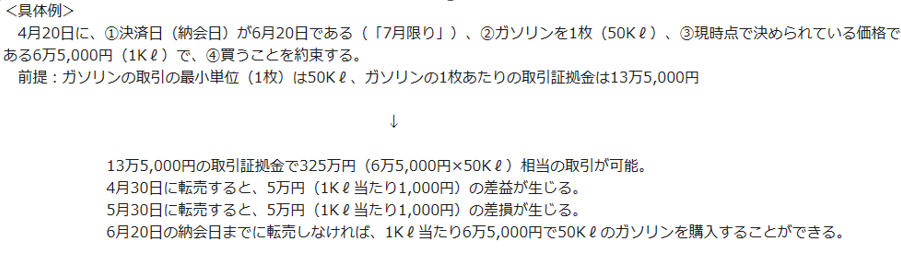

先物は全額を払わずに取引できます。証拠金(商品価格の約5〜10%)を預ければ建玉を持てるため、レバレッジ(てこの原理)が働きます。

例: 原油70ドル×1,000バレル=7万ドルの取引でも、証拠金10%なら7,000ドルで建てられる。

2. 差金決済(現物は受け取らないのが一般的)

多くは「4月に買って5月に売る」などでポジションを解消し、値動き分の損益だけをやり取りします。

3. 価格形成=需給+金融+地政学+思惑

- 需給: 生産量・消費量・在庫

- 金融: 為替(ドル)、金利、資金フロー

- 地政学: 戦争、制裁、OPECの政策など

- 思惑: 投資家・ファンドのポジション動向

📝 補足:商品先物市場とは?(超要点)

- 将来の価格を今決める契約(価格ヘッジに使える)

- 証拠金で参加できる(レバレッジがかかる)

- 多くは差金決済(現物は受け渡さない)

- ニュースに出る「原油価格」「金価格」は先物の清算値が基準

■ 代表的な市場・指標

- NYMEX(CME Group): WTI原油、金など

- ICE(Intercontinental Exchange): Brent原油

- TOCOM(東京商品取引所): 日本の金・ゴムなど

原油のベンチマーク(基準価格)は以下が有名です。

- WTI: 米国産(ニューヨーク)

- Brent: 北海産(ロンドン)

- Dubai: 中東産(アジア向けの指標)

日本のガソリンは中東依存が高く、Dubai原油+為替(円/ドル)の影響が大きくなります。

■ 歴史的エピソード

1. 江戸時代の米会所(堂島)

大阪・堂島米会所は「世界初の先物市場」とされます。米価の変動に備え、将来の売買を約束する仕組みが実需から生まれました。

2. 1973年オイルショック

中東情勢を背景に原油価格が急騰。日本では狂乱物価と呼ばれるインフレが起き、トイレットペーパー買い占めなど生活不安が社会現象化。原油先物の価格変動が実体経済と家計に波及した代表例です。

3. 1971年ニクソン・ショック

米ドルと金の交換を停止し、金本位制が崩壊。以後、金は「無国籍の価値保存資産」として独立した値動きを示しやすくなり、インフレ局面で買われやすい性質が意識されました。

■ 生活への影響(家計にどう響く?)

原油=ガソリン・光熱費

原油高は数か月遅れで電気・ガス料金に転嫁され、ガソリンはより短期で反映されます。例として、1Lあたり20円上がると、月50L給油で+1,000円。光熱費と合わせると月数千円規模の負担増も。

小麦=パン・麺類

小麦先物が高騰すると、食品メーカーの仕入れコストが上昇。数か月〜半年程度のラグを伴ってパンや麺類の価格に反映されやすくなります。

金=ジュエリー・買取相場

金価格が上がると、指輪やネックレスなど店頭価格と買取価格が上がる傾向に。インフレや通貨安への不安が強い局面では、宝飾需要が下支えに回ることもあります。

📝 ひとこと

スーパーやスタンドの値札は、しばしば先物市場で織り込まれた未来の価格の延長線上にあります。

■ メリットとリスク

実需側(企業)のメリット:ヘッジ

- 製パン会社:半年後の小麦価格を固定し、原価を安定化

- 航空会社:燃料(ジェット燃料/原油)をヘッジして経営のブレを抑制

投資側のメリット

- 価格変動で利益機会(投機)

- 株・債券と異なる値動き(分散効果)

主要リスク

- レバレッジ: 少額で大きく動くため、損失拡大のリスク

- ボラティリティ: 天候・地政学・政策で急変しやすい

- ロール・コスト: 期近→期先へ乗り換え時の価格差(コンタンゴ/バックワーデーション)

📝 注意点

経験則として「ドル安=原油・金にプラス」「利上げ=金にマイナス」などが知られますが、在庫・地政学・資金フローがぶつかると、教科書通りに動かないことも多いです。単一要因で判断しないのがコツ。

■ 実需と投機のせめぎ合い

商品先物市場は、単なる「投資の道具」ではなく実需と投機が同居する不思議な場所です。

実需の参加者(ヘッジャー)

- 航空会社:ジェット燃料=原油をヘッジ。半年後の燃料費をあらかじめロックして経営を安定化。

- 製パン会社:小麦の先物を活用し、原材料費を確保。パンの値段を安定させられる。

- 金の輸入業者:為替と金価格を両方ヘッジし、輸入コストを一定化。

投機の参加者

一方でヘッジとは無関係に、価格変動そのものを利益機会と見る投資家もいます。巨大ヘッジファンドが数兆円規模で動かすこともあれば、個人投資家が少額で参加することもあります。これが市場の流動性を高め、結果として「公平な価格形成」に寄与しています。

■ 歴史的な教訓

2008年コモディティバブル

世界的な資金流入で原油価格は1バレル=147ドルを記録。しかしリーマンショック後に需要が急減すると、半年で30ドル台まで暴落しました。

「資金の流れ」が「需給」を凌駕する典型例として今も投資家の教材になっています。

2020年WTIマイナス事件

コロナ禍で需要が蒸発。貯蔵タンクが満杯になり、WTI原油先物は史上初めて-40ドルを記録。

「持ち続けると現物を引き取らされる」仕組みを忘れた投資家が、投げ売りを余儀なくされた事例です。

■ 先物市場の基本用語

- 限月(げんげつ): 受渡期限が到来する月のこと。原油5月限=5月に期限を迎える契約。

- コンタンゴ: 期先価格が期近より高い状態。保管コストや金利が反映。

- バックワーデーション: 期先価格が期近より安い状態。需給逼迫で目先が高騰。

- ロールオーバー: 期限が近づいた建玉を期先に乗り換えること。

これらの言葉を知っておくと、ニュースで「原油はコンタンゴに転じ…」と出ても慌てず理解できます。

■ 生活に直結する裏話

電気代とLNG

日本の火力発電はLNG(液化天然ガス)依存。LNG価格は原油やガスの先物価格に連動し、結果として電気料金に反映します。電気代の値上げ報道の裏には、実は国際先物市場があります。

小麦と政府売渡価格

日本政府は輸入小麦を一括購入し、製粉会社に販売します。その基準となる「政府売渡価格」は半年に一度改定されます。背景にあるのはシカゴの小麦先物相場。つまりパンや麺の値段も、実は遠いアメリカの取引所で左右されているのです。

■ 世界の市場の特徴

- 米国: 投機資金が圧倒的。NYMEXやCMEは世界の価格決定権を握る。

- 欧州: Brent原油が基準。中東・アフリカの原油価格にも波及。

- アジア: 実需比率が高い。日本や中国は輸入依存のため「買い手の事情」で相場を見る傾向。

同じ「先物市場」でも地域で性格が違い、それが価格形成に微妙な差を生んでいます。

■ 先物市場の未来と課題

商品先物市場は何百年もの歴史を持ちながら、いまも進化を続けています。しかし、その一方で課題も山積みです。

課題①:投機資金の暴走

ヘッジのための市場が、巨大ファンドの資金流入によって価格が乱高下することがあります。2008年の原油高騰や2020年のマイナス原油事件は、まさに投機と実需のバランス崩壊でした。

課題②:価格と実需の乖離

先物市場の価格は一瞬で動きますが、現実の流通や消費に

■ デリバティブ(金融派生商品)

デリバティブは、「金融派生商品」とも呼ばれ、金利・債券・株式・通貨・商品などの原資産から派生して作られた金融商品の総称です。

もともとはリスク回避(ヘッジ)の手段として開発されましたが、特色として「少額の資金で大きな取引ができる」ため、近年ではデリバティブ自体を対象とした投機的な取引も急速に拡大しました。

デリバティブの特徴

- 原資産の価格変動を利用して利益を狙う

- 先物・オプション・スワップなど複数の種類がある

- 組み合わせ商品も多く、複雑さゆえにハイリスク・ハイリターンになりやすい

👉 つまり「先物」も「スワップ」も広義のデリバティブの一種、という位置づけになります。

■ スワップ取引(Swap)

スワップ取引とは「将来の一定期間に発生するキャッシュフローを、異なる条件で交換する契約」です。代表的なのは 金利スワップ と 通貨スワップ です。

- 金利スワップ: 固定金利と変動金利を交換することで、金利変動リスクを回避。

- 通貨スワップ: 異なる通貨のキャッシュフローを交換し、為替リスクを回避。

企業や政府は資金調達コストを安定させるためにスワップを使いますが、投資家にとっては投機手段にもなります。

👉 デリバティブの中でも「リスク回避」と「投機」の二面性が特に顕著なのがスワップ取引です。

📝 補足:スワップの種類いろいろ

- エクイティスワップ: 株式(エクイティ)のパフォーマンス(リターン)と金利を交換する取引。「株価スワップ」「株価インデックス・スワップ」とも呼ばれる。

- キャッシュフロー: 企業の活動による実際の現金の流れ。現金収支とも言う。

- 金利スワップ: 同一通貨間で異なる種類の金利の、将来におけるキャッシュフローを交換する取引。

- クーポンスワップ: 通貨スワップの一種。元本交換をせず、異なる通貨の金利部分のみを交換する取引。

- コマーシャルペーパー: 企業が短期資金調達の目的で発行する無担保の約束手形。

- スワップポイント: 受取金利と支払金利を金額で示したもの。FX取引などでよく用いられる。

- 想定元本: 金利を計算するために設定された名目上の元本。

- 通貨スワップ: 異なる通貨間で異なる種類の金利の、将来におけるキャッシュフローを交換する取引。

👉 難しく感じるかもしれませんが、要は「将来のキャッシュフローを交換する契約のバリエーション」の一覧です。

まとめ

- 商品先物市場は実需と投機の両輪で動く。

- 歴史的には「資金フローの暴走」が価格を極端に動かした。

- 専門用語(限月・コンタンゴ・バックワーデーション)を理解するとニュースが読みやすくなる。

- 電気代やパン代など生活コストも、実は先物市場の値動きが反映されている。

- アメリカ・欧州・アジアで市場の性格が異なり、それぞれの地域で「値段の決まり方」が違う。

👉 少し難しくても、「先物市場の仕組み」を知るだけでニュースの見方が大きく変わります。私たちが毎日払っている値札の裏には、必ず先物市場の値付けがあるのです。

- コモディティ: 原油・金・小麦など“モノ”の世界

- 商品先物市場: そのモノの将来価格を決める仕組み(ニュースの原油・金の基準値は多くが先物価格)

- 価格は需給×金融×地政学×思惑で決まる

- 家計では、原油=ガソリン・光熱、金=ジュエリー・買取、小麦=食品価格に波及

- 実需(ヘッジ)と投機(価格発見)が同じ市場に共存して、“世界の値札”が日々アップデートされている

GP君:「“原油が高騰”って数字の話じゃなくて、未来の生活コストなんだね」

ふかちん:「そう。先物を知ると、ニュースの裏側が立体的に見えてくるよ」

出典・参考資料

- NYMEX / CME Group:原油・金など商品先物データ

- ICE(Intercontinental Exchange):Brent原油ほか商品情報

- OPEC(石油輸出国機構):月報・生産方針リリース

- World Gold Council(世界金評議会):金需給・中央銀行買い入れ統計

- IEEJ(日本エネルギー経済研究所):エネルギー市場レポート

- IMF:World Economic Outlook/一次産品価格統計

- 日本銀行 統計・解説:物価・金融の基礎情報

関連記事リンク

入門シリーズ一覧

👉 他の 初心者でもわかる!シリーズもぜひチェックしてみてください。