米国雇用統計8月分──失業率4.3%に上昇、FRBへの圧力と独立性の試練

最終更新日:2025年9月10日

文末に追加有

統計が示す現実──“ほころび”の深刻さ

今回の雇用統計の本質は、単なる数字の下振れではなく、労働市場の均衡が崩れ始めた兆候にあるでしょう。

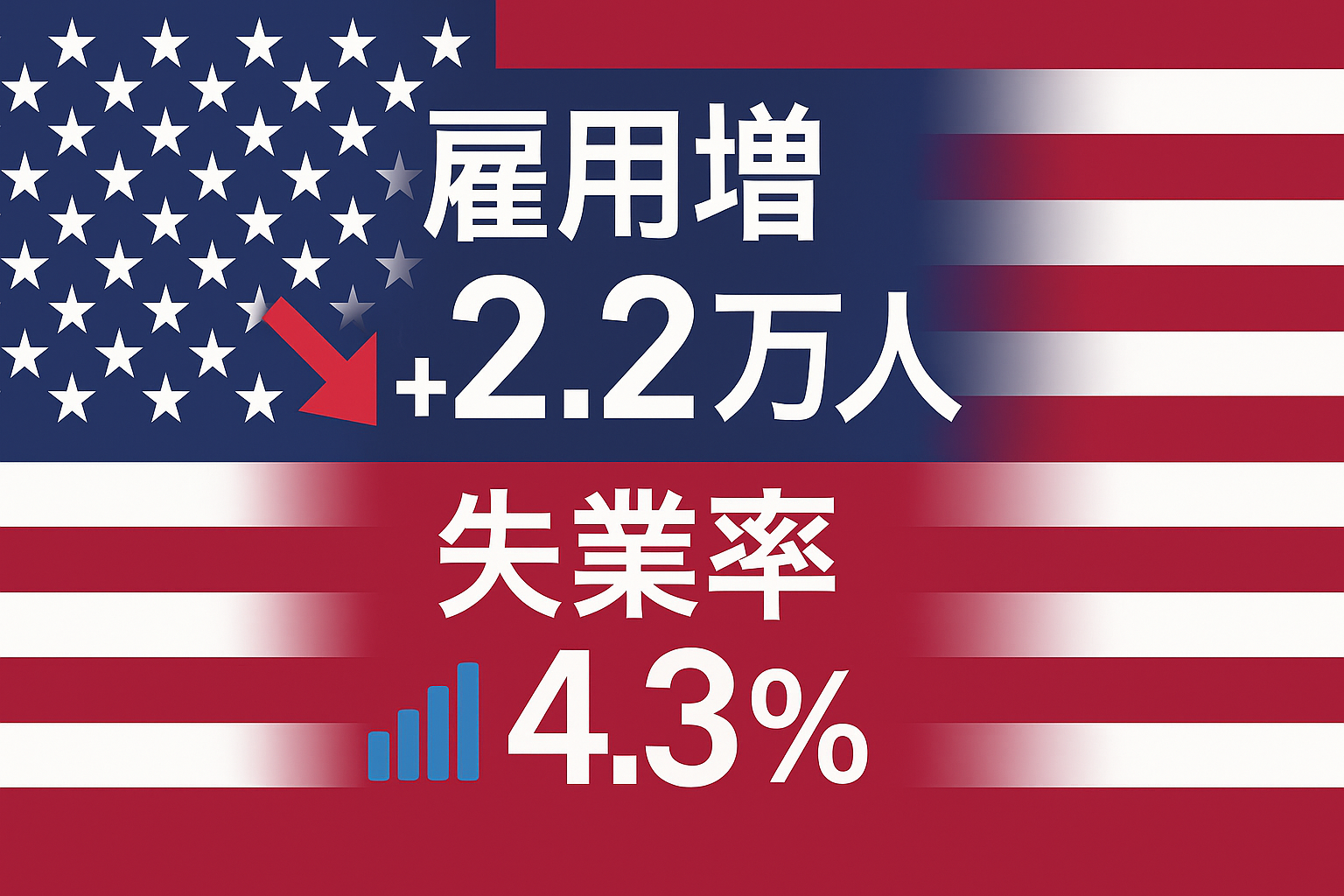

非農業部門雇用者数が22,000人増にとどまりました。これは7月の79,000人(上方修正済)に比べても著しく低く、雇用の支えとしての機能が弱まりつつあることを示しています。

更に、6月に雇用が実質減少(-13,000)に転じていたことが明らかになり、雇用市場の下振れの深刻さを裏付けました。

特に注目すべきは失業率が4.3%に上昇したこと。

これは2021年10月以来の高水準であり、「4%台の失業率」は過去の景気後退のトリガーとなっていたことも多く、景気減速の加速を予見させます。

さらに、雇用市場では長期失業者(27週以上の失業)が前年比38.5万人増の190万人となり、全失業者の25.7%を占める構造になっています。フルタイム労働の参加率や就業人口比も低下しており、ただの一時的ショックではなく、本格的な需給弱化の兆候です。

【参考資料】

(2025年9月/米国雇用統計)

・発表前にBLSで技術的なトラブル発生有

・雇用者数22k vs 予想75k

・50k前後と言われる損益分岐点も下回る

・修正を経て6月分はなんと「マイナス」

・失業率は4.248%から4.324%に上昇(+7.6bp)

・U6も8.1%に上昇

・9月50bp利下げ確率が12%に

・2y-12.4bp、10y-11.1bp、30y-9.1bp

・株先上昇、Gold 最高値

雇用のディテール──男女・産業、雇用形態と賃金まで

- 男女別:女性の失業率が男性よりやや高く、育児・介護との両立の難しさやパート比率の高さが示唆される。又、白人に比べ、黒人やヒスパニック系の失業率が高止まりとなっている。

地域・教育格差の影響も大きい。 - 産業別:

- 製造業:自動車・機械で弱含み。外需鈍化と在庫調整の影響。

- 小売:秋商戦前でも採用抑制。消費マインド鈍化を反映。

- テック:採用は継続も選別色が強く、慎重姿勢。

- 医療・教育:堅調が続き、セーフティネット的に雇用を支える。

- 雇用形態:フルタイムは伸び悩み、パートタイム・複業比率が上昇。所得の質が低下しやすい構造。

- 賃金:平均時給の前年比伸びは鈍化方向。インフレ率(PCEコア2%台後半)と突き合わせると実質賃金の伸びは限定的で、消費の回復力を弱める。

過去との比較──「失業率4%台」が教える転換点

- 2001年 ITバブル崩壊:テックを中心に雇用の質が悪化。失業率の上昇が景気後退入りの手前シグナルに。

- 2008年 リーマン危機:金融起点の信用収縮が雇用へ波及。失業率の急騰と賃金低迷。

- 2020年 コロナ初期:供給ショックからの突然停止。政策の“量と速度”が雇用修復の鍵に。

今回の特徴は、上記のような“大きな単一ショック”ではなく、内需の弱さ・外需の鈍化・企業の慎重採用が重なる「複合的な減速」で失業率がじわり上がっていること。持続性のある反発力が見えにくい点が厄介。

市場の反応──数字が引き金、値動きは即答

- 米10年債利回り:利下げ織り込みで急低下(ブルフラット傾向)。

- 株式:ダウ・ナスダックともに下落。景気敏感株・消費関連に売りが先行し、ディフェンシブが相対強い。

- 為替(ドル円):雇用悪化→利下げ観測で円高方向に振れ、日本の投資家に直結。

市場は「一月の偶然」ではなく、景気サイクルのターニングポイントとして受け止め、リスク資産のバリュエーション見直しに入った。

FRBへの含意──利下げは“何bpか”、独立性は“どれほど守るか”

FRBのジレンマは明快です。

インフレはまだ高止まり、一方で雇用は明確に鈍化。二重の責務(最大雇用と物価安定)のうち、雇用側が弱まり、政策は緩和方向へ傾きやすい。

- 25bp利下げ:インフレ警戒を残す「慎重派」シグナル。

- 50bp利下げ:景気後退リスクを真正面から意識した「防衛的」シグナル。

問題はタイミングとガイダンス。市場の前のめりをいかに抑制し、独立性を示しながらデータ依存を貫くかが試されます。

政権 vs FRB──言葉の圧力と制度の耐性

- 政権(大統領+財務長官):株高と景気演出の観点から「早期・大幅利下げ」を公然と要請。雇用悪化を“政治の材料”にする動き。

- FRB(パウエル):「物価安定が優先」を繰り返し、緩和は「データと見通し次第」と慎重姿勢。PCEコア2.9%の“2%台マジック”を冷静に読み解く。

こうして市場・政権・FRBの“三層のせめぎ合い”が再燃。政策決定は、経済の技

市場の反応──危機感の即時反映

金融市場はこの統計に対して即座に反応しました。

- 長期金利は急低下し、投資家は明らかに「利下げ織り込み」へと舵を切りました。

- 株式市場は売りが先行し、特に景気敏感株や消費関連株に軟調な動きが見られました。

- 債券市場には資金が流入し、典型的な「リスクオフ」ムードが広がりました。

市場にとってこの統計は、単なる月次数字の報告ではなく、景気サイクルの転換点を告げる警鐘となりました。「6月のマイナス雇用」の示唆も相まって、雇用市場自体の信頼性が揺らいでいると受け止められています。

FRBへの含意──利下げ待ったなしの転換点

FRBの抱える最大のジレンマは、「高止まりするインフレ」と「悪化する雇用」の同時進行です。雇用のデータが鈍化すると、物価とのバランスをどう取るかが問われる中で、FRBには待ったなしの決断が迫られます。

市場のコンセンサスでは、9月FOMCにおいて25bpの利下げが既定路線とされていますが、一部ではインパクトある50bpのカットも視野に入っています。

50bpという大胆な利下げを実行すれば、FRBが「景気後退リスクに強く警戒している」というシグナルになります。一方で25bpに留める場合は、「インフレ警戒を依然として重視している慎重派」とみなされ、市場の解釈も分かれそうです。

政治的背景──統計の信頼性に漂う影

今回の統計には政治的要素も混在しています。直前にBLS長官が解任され、「数字の信憑性」に対する懸念が根強く残っています。

加えて「22,000人」という極端な数字や、「2.9%」というギリギリのインフレ数値など、公表データが政権思惑にそまっているのではないかと疑念を生んでいます。ただし現時点では公式な操作の証拠はありません。

統計そのものが信用されなければ、政策判断も市場の予測も不安定化し、制度全体への信頼が揺らぐリスクがあります。

三層のせめぎ合い──市場・政権・FRB

今回の統計は、以下の三者対立という形で交差しています:

- 市場:利下げ一択、雇用悪化によって即座に緩和ムード。

- 政権(トランプ+ベッセント財務長官):利下げを演出したい。ツイートなどでFRBに圧力を継続。

- FRB:インフレ警戒&慎重運営を貫き、独立性と制度への信頼を守る姿勢。

金融政策は単なる「経済の技術」ではなく、「政治・市場・制度の連携と力学」で支えられています。

独立性への圧力──「アヴィニョンFRB」の再来か

FTが描いた「ローマ庁 vs アヴィニョン教皇庁」になぞらえた比喩が再び重くのしかかります。

「利下げ慎重派(パウエル)」と「利下げ推進派(ボウマン系)」という内部分裂に加え、政権からの圧力が重なる構図は、まさに“二重権威”の不安定性を想起させます。

このような疑念が広がれば、米国債市場のタームプレミアム上昇やドル信認の揺らぎにつながり、グローバルな不安を誘発しかねません。

この構図が市場心理に浸透すると、米国債のタームプレミアム上昇(長期金利のリスク上乗せ)を通じ、金融環境をむしろ引き締める逆噴射も起こり得る。独立性は金利の何bp以上に“重い”。

日本・世界への波及──為替・金利・株価の三面リンク

- 日本:円高圧力で輸出株に逆風。米利下げが早いほど、日銀の政策・金利差・資本フローを再評価する動き。

- 新興国:一時的なドル安で通貨安定も、米景気後退シナリオではリスクオフ逆流に注意。

- 資源国(豪・ブラジル等):需要鈍化観測で資源価格が重くなりやすい。

米雇用統計は、単なる国内データではなく、世界の資産価格の“同時方程式”を動かす起点だと改めて示した。

結論

- 今回の雇用統計は数字の悪化という事実だけでなく、制度の独立性と政治的圧力の対立が鮮明になった点が、深刻です。

- 市場は「利下げ待望」、政権は「利下げ演出」、FRBは「慎重姿勢堅持」──まさに三層のせめぎ合いの象徴となりました。

- 統計の現実:+22,000人、失業率4.3%、実質賃金の伸び鈍化。

- 市場反応:株安・債券高・円高のリスクオフ。

- 政策含意:9月利下げは不可避視。25bpか50bpかが争点。

- 制度の論点:独立性を揺るがす「二重権威」化への警戒。FTの比喩は、まさに現在の力学を射抜く。

- 国際波及:日本・新興国・資源国へ連鎖。為替・金利・株の三面で要監視。

今回の雇用統計は、数字以上に「政治・市場・制度」を同時に揺るがす事態だと思われます。

秋のFOMCは、金利の何bpかではなく、FRBの正統性を市場にどう刻印するかが最大テーマになるでしょう。

出典・参考

- 米労働統計局(BLS)「Employment Situation – August 2025」

- 米商務省・経済分析局(BEA)「PCE 物価統計」

- FRB「ベージュブック」各地区連銀レポート

- Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times 各社の速報・分析

- Financial Times:FRBの独立性と「アヴィニョン」比喩に関する論考

2025年9月10日追記

統計修正の仕組みと今回のリビジョン

今回の雇用統計を語るうえで外せないのが、労働統計局(BLS)による過去データの大幅修正です。

BLSは毎年1回、速報ベースの雇用統計を QCEW(Quarterly Census of Employment and Wages/雇用保険賃金台帳データ) に基づいて見直します。これは「ベンチマーク改定」と呼ばれ、速報推計と実際の賃金支払い記録を突き合わせる制度的プロセスです。

この結果、2024年から2025年初頭にかけて累計91万1,000人分の雇用が“過大に計上されていたことが判明しました。規模としては過去最大級の修正であり、労働市場の実態が従来の理解よりもはるかに弱かった可能性が浮き彫りになっています。

なぜこれほどの乖離が起きたのか。

背景には以下の要因が指摘されています。

- AI導入・自動化:人員を削減しつつも生産性を維持する企業が増え、速報値モデルが雇用を実際以上に見積もった。

- 労働参加率の変化:副業やギグワークの広がりが従来の調査枠組みで正確に捉えられていない。

- 統計モデルの限界:速報段階では過去の傾向を前提に推計するため、構造的変化に追いつけない。

👉 つまり、今回のリビジョンは単なる数字の訂正ではなく、「労働市場は想定以上に脆弱だった」という現実を突きつけるものです。

この事実は、足元の9月雇用統計(22,000人増・失業率4.3%)とあわせて読むことで、より鮮明にその深刻さが理解できます。

【参考】

雇用統計リビジョンの仕組み(速報 → 実データ → 年次改定 → 結果)

① 速報値(毎月)

企業調査 CES に基づく 推計値。モデル依存で誤差が出やすい。

→

② 実データ(数か月遅れ)

QCEW=雇用保険の賃金台帳。

実際の支払い記録ベース。

→

③ ベンチマーク改定(年1回)

速報値とQCEWを突き合わせ、過大・過少分を調整。

→

④ 結果

2024〜2025年初にかけて累計▲91.1万人を下方修正。

=速報は楽観的すぎた可能性。

※ 乖離が拡大した背景には、AI導入・自動化、労働参加形態の変化、モデルの限界などの構造要因が指摘されています。