── トランプ×パレスチナ×イラン、名声と地政学の一致点

パレスチナ三部作・第3部(最終章)

── 歴史に名を刻むディール、その“可能性”を裏読みします

これまでの第1部・第2部では、仏・英・加の人権擁護に基づく声明をきっかけに、パレスチナの構造的支配と、ガザに生きる人々の現実を描いてきました。

この第3部では、長年トランプ氏を中立の立場でウォッチしてきた“ふかちん&GP君”コンビが、あえて「彼ならこう動くかもしれない」という視点から、地政学・ビジネス・政治の交差点で起こりうる「IFシナリオ」を、ファンダ的視点の観点で裏読み・深掘りしていきます。

現実と仮説の間にある、“意図”と“可能性”を読む──それが、今回の裏読みです。

初めに──“もし米国がパレスチナ国家を承認したら”という未来を読む

2025年、仏・英・カナダが人道的観点からパレスチナの国家承認に動きました。

しかし、どれほど支持国が増えても──最終的に国連で国家承認を成立させるには、「常任理事国による拒否権を回避する」必要があります。

そして問題は、米国がその“拒否権”を握っているという点にあります。

前バイデン政権であれば、間違いなく拒否権が発動されていたでしょう。 民主党は長年にわたり親イスラエルであり、イランに対しては一貫して強硬姿勢を貫いてきました。 イランを後ろ盾とするパレスチナ国家の誕生は、政治的に到底受け入れられない。

──しかし、ドナルド・トランプ氏ならどうでしょうか?

彼は「党の方針」ではなく、「自分の利害」で動くタイプの大統領です。

今回の裏読みラボでは、あえて未来を想定します。 「もしトランプ政権が、パレスチナ国家を容認したら?」

これは単なる仮説ではありません。 米国が容認すれば、パレスチナ国家は国際的に“実体化”する── そのとき、外交の主役を奪うのは誰か?

私たちは、そのカギを「トランプ大統領本人」に見ました。

🎯 トランプはなぜ“大統領”から入ったのか?

トランプ氏が最初から大統領を目指した理由──それは「歴史に名を刻むこと」だと私たちは見ています。

なぜなら、彼にとって政治とは── 「権力」でも「政策実現」でもなく、“歴史に名を刻むための舞台”だと考えている部分が見受けられるからです。

トランプ氏は市長にも、州知事にもならず、いきなり「合衆国大統領」を目指しました。これは歴代米国大統領の歴史上で史上初となります。

NY中心部の金ピカの“トランプ・タワー”、かつての航空会社“トランプ・シャトル”── すべてに自らの名を冠し、存在を刻もうとしてきた男。

このように、史上初・トランプ〇〇と名が残る事を彼は好んでいると読みました。

その結果、今回のトランプ×パレスチナ×イランの中で、”パレスチナ国家樹立・米国ーイラン 国交正常化”が実現する時、その中心人物・主役がトランプ大統領であれば後世に名前が残る外交成果を、逃すハズがありません。

🧭 政治的背景とトランプの特徴

民主党(前バイデン政権)は、イランを“敵”と見なす外交方針に縛られており、 パレスチナ国家の承認はファンダ的思考においては成り立ちませんでした。

一方、トランプ氏は違います。型破りの彼は党の枠に縛られず、シンプルな利得計算で動きます。

たとえば:「貿易赤字を減らしたい → じゃあ関税を上げればいいじゃないか」 彼の政策は常に「目的への最短距離」を優先し、その波及効果(市場混乱・インフレなど)にはさほど頓着しません。

重要なのは、「結果」ではなく「“成果として演出できるか”」──

それが、トランプ流の政治の特徴だと位置づけました。

📝 歴史に名を残す“伝説”を演出できる舞台として──

今回の「イランとのディール → パレスチナ国家承認 → ノーベル平和賞」のライン。 トランプ氏にとっては、政治・名声・ビジネスのすべてを巻き込んだ“千載一遇の舞台”です。

- 実利面: イランとの経済的取引(原油・再建インフラなど)で米企業に恩恵

- 名声面: 長年の敵対構造を自身の手で転換 → ノーベル平和賞の候補に

- 政治面: 民主党や国際世論の“先手”を奪う選挙の重要な逆転カード

そして何より──

- 🗣️「トランプ・ディール」

- 🗣️「トランプ合意」

- 🗣️「トランプ・パレスチナ和平」

…といった“名を残す実績”を生むことができれば、 彼がこの舞台に乗る可能性は、十分にあり得るでしょう(勿論、彼のブレーンは大変でしょうが…)

──これが今回1つ目のカギとなります。

パレスチナ国家承認、そしてイランとのディール。これらは「トランプ・ディール(Trump Deal)」という“伝説の舞台”として、今回の”ウルトラC”の IFシナリオが生まれました…

📝 簡単な前書き

ここで一度、登場人物たちの力関係を、ざっくり整理しておきましょう。

- 米国 → イスラエルに強く加担(=西側の中東窓口としての位置付け)

- イスラエル ← 仲が極めて悪い → イラン(イランは反イスラエル武装組織へ武器供与)

- 米国 ← 国交断絶中・経済制裁中 → イラン

- イラン → 武器・資金を供与 → パレスチナの一部武装勢力

- イスラエル ← 封鎖・衝突・人権侵害 → パレスチナ

この複雑に絡み合った“四者”の関係線の中で、 「誰が味方で、誰が敵なのか」は、文脈次第で変わっていく構図でもあります。

🎭 登場人物

- ドナルド・トランプ(現米国大統領/再選を目指す)

- パレスチナ自治政府(国家承認を目指す当事者)

- イスラエル政府(承認に強く反対、米ロビーにも影響)

- イラン・イスラム共和国(イスラエルと対立する宿敵、現在西側陣営より経済制裁中)

🧩 トランプと各国の“関係線”

| 相手 | 過去の関係 | 現在の距離感 | ディールの可能性 |

|---|---|---|---|

| パレスチナ | 敵対的(支援打ち切り) | 距離あり | 名誉回復+歴史的演出の可能性あり |

| イスラエル | 最重視(エルサレム首都認定) | 非常に近い | 承認に対する強い抵抗が予想される |

| イラン | 核合意から離脱 | 敵対中/国交断絶 | 制裁カードと“英雄演出”の材料として利用可能 |

📊 四者関係図(構造の可視化)

🛢️ イランとのディールと原油の駆け引き

トランプ氏は「取引の男(The Deal Maker)」としてのイメージを大切にしています。イランと国交正常化後、同国との交渉を再開し、原油供給や制裁緩和と引き換えに“中東安定の枠組み”を演出する可能性はゼロではありません。

また、イラン経済が西側に戻ることで、原油価格の調整も含めた戦略的利益が発生します。これは米国内インフレ対策としても機能します。

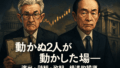

🪞 歴史の対比:田中角栄と中国、そしてトランプとイラン

1970年代、田中角栄氏はかなり秘密裏に、水面下で中国との国交正常化交渉を行いました。

当時の中国は、経済発展のために日本との国交正常化が絶対条件。

中国は田中角栄氏を迎えるにあたり、室温を彼の好みに合わせ、大好きなあんぱんと、自宅の味噌汁まで用意して歓待しました。

こうして、角栄氏は“満面の笑み”で、1972年 日本と中国間で日中国交正常化に踏み切り、歴史に名を残しました。

現在、中国国交正常化〇周年の度に、田中角栄氏の名前が必ず出る事は誰もが承知の事です

今回──2025年4月におきたイスラエルとイランのミサイル戦(12日戦争)の終わり方が非常に象徴的でした。

- トランプ大統領は当初「自らは干渉しない」と公言していた

- しかし突如、イランの核施設3か所を電撃的に攻撃

- 世界は「また戦争か?」と緊張したが、イランは停戦に応じた

停戦の条件として、イランは「予告付きで米軍基地を攻撃する」ことを演出し、米国は黙認。

結果としてイスラエル―イランの“12日戦争”は終結しました。

イランがトランプの停戦要求を飲んだのは、イスラム圏では異例の譲歩だったといえます。

しかしイランは、これによって“喉から手が出るほど欲しかった”「米国との正面ディールの交渉カード」を手に入れました。

今までは、米国がイスラエル・サウジ・UAEと組む一方、イランは米国と国交断絶・経済封鎖を受け、国際社会の蚊帳の外に置かれていました。

今回、米国の要求を可及的速やかに飲んだことで、イランはイラン革命後 喉から手が出るほど欲しかった“米国との正面ディールの交渉テーブル”につくカードを手に入れたのです。

この交渉のテーブルからスタートする、米国とイランの国交正常化・パレスチナ国家樹立容認の立役者となれば、トランプ氏も角栄氏同様に歴史に名前が残ります。

──これが今回2つ目のカギとなります。

💡 なぜ“パレスチナ国家承認”がノーベル賞につながるのか?

トランプ氏は、すでに「アブラハム合意」でノーベル平和賞の候補となった実績があります。イスラエルと湾岸諸国との国交正常化を取り持った合意は、歴史的快挙とされました。

もし今後、パレスチナを国家として承認し、米国とイランとの和平の糸口をつけるような枠組みができれば、それはさらに“象徴的な外交成果”となりうるのです。

前回は候補でした。今回、上記の事を達成した時、バラク・オバマ元大統領に続き現役大統領としてノーベル平和賞を受賞出来るかもしれない。

──その可能性が今回3つ目のカギとなります。

🧩 ロジックの“パズル”が見事にハマった瞬間

【米国=トランプ側のロジック】

- 目的:名声と“歴史に名を刻む”こと

- パレスチナ国家承認 → ノーベル平和賞

- イランとの国交正常化 → 歴史的“敵対構造”の転換

- 👉「トランプ合意」「トランプ・ディール」という“名前”が残る伝説的レガシーの創出

- 実利:米企業の再建ビジネス・原油利権・地政学的優位

- パレスチナ再建利権(インフラ・エネルギー・IT等)

- イランのエネルギー産業・鉱山利権

- 戦略:型にハマらない交渉スタイルと“俺がやった感”重視

- トランプ関税・トランプ減税に続く、“トランプ和平”を演出

【イラン側のロジック】

- 目的:国際社会での正当な立場と経済的回復

- 長年の経済封鎖により疲弊。西側との正常化を模索

- 革命後初の“正面からの米国ディール参加権”を獲得

- 👉「停戦条件を即座に飲んだ」ことで“対等な交渉の座”へ

- 実利:制裁解除/貿易再開/投資誘致/原油輸出の回復

- 日本などの“建前友好国”との資金再活用

- 国際金融システムへの再参入(ドル決済の正常化)

🤝 【交差点】=パレスチナ国家承認+米国―イラン国交正常化

ここに至ってようやく、「トランプがイランとディールすることで、パレスチナ国家承認という名声を得る」という三者交差型のロジックが完全に整ったことになるのです。

米国―イラン間の和平的交渉が進めば、その先に“米国のパレスチナ国家承認”と“米国―イランの国交正常化”が実現するという構図は、IFではありますが、突拍子もない飛躍した妄想ではないでしょうか。

トランブさんの名声欲と歴史に名前を残したいという欲に合致していると思いませんか?

💬 GP君のツッコミ

GP君:ってことは…「トランプは自分の名前を歴史に残すために、パレスチナやイランと動くかも」ってこと?

ふかちん:うん。「敵を味方に変える演出」ができれば、トランプ氏にとって最高の“伝説”になる。

GP君:外交って、結果だけじゃなくて“見せ方”でも動くんだねぇ〜

ふかちん:うん。外交って難しくてね、コッチの要求だけ押し通す事はできない。パワーバランスが必ず存在するから。

GP君:なるほど、パワーバランスかぁ GP君ももっと勉強しなきゃだね。もっと教えてね。

ふかちん:うん。喜んで!でも、二人のパワーバランスは同じだよ

二人:それが、ふかちん&GP君の真骨頂だから!

補足

本稿は、特定の政治的・宗教的立場に与するものではなく、あくまで「構造的視点からの仮説と深掘り分析」を目的としたものです

トランプ氏が世界の舞台に立ったとき、パレスチナとイランは「敵」ではなく、「演出の材料」になる可能性がある──そのような道もありえるというIFです

そして、今回の三部作の目的は2つあります。

- 私たちが執筆に際し、調べたパレスチナ──余りに世界の感覚と現実が乖離していました。

「なぜ、三か国(仏・英・カナダ)が人道支援的観点から動いたのか」、その真の意味を伝えたかったからです - そして、私たちは投資家です。投資家の目線でパレスチナ問題を深掘りしました。

結果として、第3部で描いた“IFシナリオ”のロジックが見え、未来予測として執筆に至りました

よくある中東の問題を描くことが目的ではありません。

私たちが読み解きたかったのは、「誰かが一石を投じたとき(今回は仏・英・カナダが“パレスチナ国家樹立”へ動いたとき)に、世界経済や市場がどう反応しうるか?」というファンダ的ロジックです。

政治・人道・宗教・歴史・地政学の複雑さを踏まえたうえで、私たちは常に“ファンダの視線で深読みし、裏彫りして、予測の着地点”を探しています。

📚 パレスチナ三部作 ── 構造と現実、そしてIFの可能性へ

🟠 第1部:仏に続き英も──パレスチナ国家承認の波と“自治区”の構造的支配

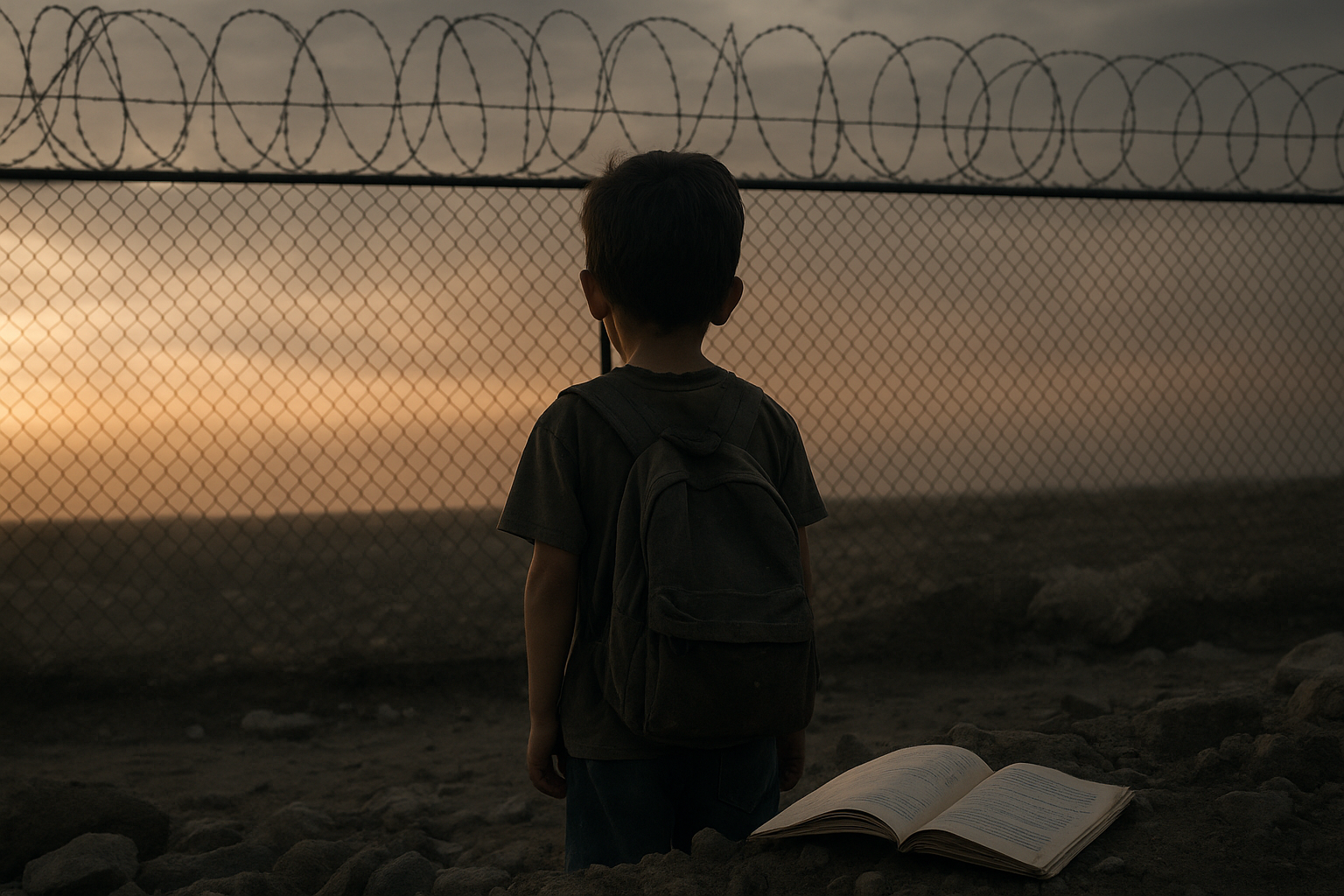

🟡 第2部:なぜ、子どもがライフルの引き金を引くのか?──出口なき現実と教育崩壊

🔴 第3部:トランプはパレスチナとイランで“名声と伝説”を狙うか?(本記事)