カテゴリ:入門シリーズ| 最終更新日:2025年10月27日(JST/追記)

当ブログではFRB議長候補を追っかけていて、記事もよく読んで頂いております。

そもそもですが、FRBとは何でしょう?ニュースでよく聞く「FRB」「Fed」「FOMC」。本記事は、金利入門・為替入門につながる前提の基礎として、米国の中央銀行の仕組みと役割をやさしく解説します。

■ FRBとは?

FRB(Federal Reserve Board/連邦準備制度理事会)は、アメリカの「日本銀行」に相当する中枢機関です。一方でニュースではFed(またはFRS:Federal Reserve System)という表現も登場します。これは「連邦準備制度全体」(理事会+12地区連銀)を指す広い言い方です。実務的には「FRB=アメリカの中央銀行」と理解して問題ありません。

歴史的背景

FRBは1913年に設立。きっかけは1907年恐慌など金融パニックで、当時は取り付け騒ぎが頻発していました。大恐慌(1929年)では対応が後手と批判され、以降は「危機の最後の貸し手」としての役割を強化。

補足事例: その後もリーマンショック(2008年)では大規模な流動性供給と量的緩和(QE)を実施。コロナ危機(2020年)にはゼロ金利と実質的に無制限の資産買い入れに踏み込み、企業向け社債買い入れなど非常手段を展開しました。これらはFRBが市場安定のために、時に大胆な手を打つことを示す象徴的な出来事です。

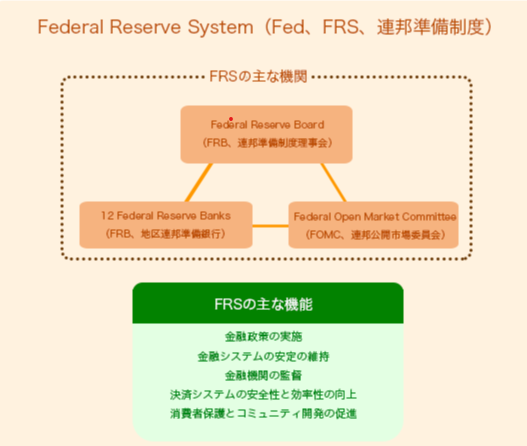

■ FRBの仕組み(3つの柱)

- 理事会(Board of Governors)

ワシントンD.C.にある本部。大統領が任命し上院が承認する7名の理事で構成され、ここから議長・副議長が選ばれます。 - 地区連銀(12の連邦準備銀行)

ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ等の地域中枢。とくにニューヨーク連銀は、国債売買や為替介入など市場オペレーションの実務を担い、NY連銀総裁はFOMCの常任副議長という特別なポジションです。 - FOMC(Federal Open Market Committee/公開市場委員会)

金融政策の最高意思決定会議。理事会メンバー+地区連銀総裁5名が投票に参加し、政策金利や資産購入・縮小などを決めます。

出典:オアンダラボ

■ FRBの役割

- 政策金利の調整: 景気過熱時は利上げ、減速時は利下げ。目標は物価の安定(インフレ率2%)と雇用の最大化。

- 金融機関の監督: 銀行の健全性をチェックし、金融システムの安定を守る。

- 危機対応: 市場が混乱した際の最後の貸し手として流動性を供給し、連鎖的な信用不安を防ぐ。

■ 議長・理事はどう選ばれる?

- 議長・副議長・理事は、大統領が指名し、上院が承認して就任します。

- 理事の任期は14年、議長・副議長は4年(再任可)。

- 地区連銀総裁は各連銀の取締役会が選出し、理事会の承認を受けます。

- NY連銀総裁はFOMCの常任副議長という特別扱い。これは、国債・為替の取引がニューヨークに集中しているためです。

なぜ「越権」議論が起きるの?

金利や資産購入の最終判断はFOMC(FRB)の権限です。財務長官(行政府)が利下げ・利上げに踏み込む発言をすると、FRBの独立性に関わる「越権的」だと受け止められやすいのはこのためです。

■ FOMCの運営(会合・ドット・議事録)

- 会合回数: 原則 年8回(必要に応じて臨時もあり)

- ドットチャート: 参加者の見通す政策金利を点で示す図。市場は中位値や変化に注目。

- 声明・記者会見: 文言の微妙な変化が相場を動かすため、為替・株・債券が敏感に反応。

- 議事録(Minutes): 会合後約3週間で公表。メンバーの議論やリスク認識が読み取れる。

ブラックアウト期間(正式ルール):

FOMC会合の1週間前(土曜)から会合終了翌日までは、FRB理事・総裁は金融政策に関するコメントを控える決まり(金融政策以外の話題なら発言可でも、マーケットに影響する内容は避ける)。

目的: 市場に無用なノイズを与えないため。声明文・記者会見に一元化し、FRBの発信力を高める。

■ ベージュブック

ベージュブック(Beige Book)とは、アメリカ連邦準備制度理事会(FRB)が 年に8回公表する経済動向報告書です。

12の地区連邦準備銀行(地区連銀)が、それぞれの管轄地域における企業・労働市場・物価動向などを 現場取材し、「経済の肌感覚」をまとめたレポートを本部に送ります。

これをFRBが集約し、FOMC(連邦公開市場委員会)開催の約2週間前に公開する── それがベージュブックです。

年8回発行のスケジュールとその意味

FRBは、年に8回(おおむね6週間ごと)FOMCを開きます。

ベージュブックの発行は、その「2週間前」に設定されており、 各地区連銀から届いた最新の現場情報をもとに、政策委員が議論を深めるための重要資料となります。

つまり、ベージュブックは「統計の裏付け資料」ではなく、 “会議前の実感共有ツール”として位置づけられています。

| 回次 | 発行時期 | FOMC会合時期 |

|---|---|---|

| 第1回 | 1月中旬 | 1月末〜2月初旬 |

| 第2回 | 3月上旬 | 3月中旬〜下旬 |

| 第3回 | 4月下旬 | 5月前半 |

| 第4回 | 6月中旬 | 6月末〜7月初旬 |

| 第5回 | 7月末 | 8月前半 |

| 第6回 | 9月中旬 | 9月末〜10月初旬 |

| 第7回 | 10月中旬 | 10月末〜11月初旬 |

| 第8回 | 11月末〜12月初旬 | 12月中旬 |

発行回数が「年8回」というのは、金融政策サイクルのリズムそのものを反映しています。

FRBの政策判断は、統計(CPI・雇用統計など)と並んで、 “地域の現場から上がる声”を不可欠な要素として扱っているのです。

ベージュブックに書かれていること

内容は、GDPや雇用統計のような数値ではなく、次のような「肌感覚」の報告が中心です。

- 企業経営者の景況感(売上・在庫・価格転嫁の実感)

- 労働市場の状況(採用難・賃金上昇・離職率など)

- 物価の動き(仕入・輸送コスト、価格交渉の強弱)

- 住宅・小売・製造など主要セクターの動向

- 地域ごとの特色(観光、農業、ITなど)

つまり、ベージュブックは数字では測れない “経済の温度”を伝える資料です。

たとえば、「販売は堅調だが、価格上昇の転嫁が難しい」といった一文から、 FRBは「企業マージンが圧迫されつつある」などの構造的変化を読み取ります。

ベージュブックが重視される理由

2025年秋のように、政府閉鎖(シャットダウン)で公式統計が途絶した場合、 FRBはこのベージュブックを“代替データ”として政策判断に使います。

各地区連銀が自前で収集した一次情報であるため、 政治や統計遅延の影響を受けず、政策の「即時性」を保つ役割を担います。

日本との比較:さくらレポート

日本銀行も、ベージュブックを参考にして 全国の支店経由で地域経済の動向をまとめた「さくらレポート」を年4回公表しています。

構造的にはベージュブックと似ており、 “統計の裏側にある現場の声”を可視化する点で共通しています。

つまり──

ベージュブックは、中央銀行が「数字ではなく現実を見る」ための装置。

そして「現場を見て判断する」という文化が、FRBの政策の柔軟性を支えているのです。

■ FRBと日本銀行の違い

- 使命: FRBは物価と雇用の二重の使命(デュアル・マンデート)。日銀は主に物価の安定。

- 組織: FRBは理事会+12連銀のネットワーク型。日銀は単一機関が全国をカバー。

- 市場オペ: FRBはNY連銀が実務の中枢。日銀は本店・支店体制で執行。

FRB(米連邦準備制度)と日銀(日本銀行)は、どちらも自国の中央銀行ですが、役割や特徴には大きな違いがあります。

- 目的の違い

- FRB:雇用最大化と物価安定の「二重の使命(デュアルマンデート)」を法律で課せられている。

- 日銀:基本は「物価の安定」のみ。雇用については直接的な使命を持たない。

- 独立性の違い

- FRB:議会が設立した機関で、大統領や議会からある程度独立。議長任期4年、理事は14年と長く、政治的圧力を受けにくい。

- 日銀:法制度上は独立しているが、内閣・財務省との連携色が強い(金融政策決定会合に政府代表が同席できる)。

- 政策運営の違い

- FRB:景気の過熱時は利上げ、冷え込み時は利下げと、政策を柔軟に振る。

- 日銀:長らく「デフレ」と「低成長」と戦ってきたため、超低金利・マイナス金利・YCC(イールドカーブ・コントロール)といった特殊政策を採用。

👉 まとめると、FRBは「物価と雇用を同時に守るアクティブ型」、日銀は「物価安定一本に集中した慎重型」と言えます。

■ FRBとECBの違い

次に、FRB(米連邦準備制度)とECB(欧州中央銀行)の違いです。こちらは「制度の根本」が大きく異なります。

- 対象範囲の違い

- FRB:アメリカ1国の中央銀行。

- ECB:ユーロ加盟国20か国の中央銀行の「司令塔」。

- 目的の違い

- FRB:「雇用最大化+物価安定」の二重使命。

- ECB:「物価安定」一本。雇用や成長は直接の任務ではなく、結果的に付随するものとみなされる。

- 政策決定の違い

- FRB:理事+地区連銀総裁(合計12票)で投票。議長のリーダーシップが強い。

- ECB:ユーロ加盟国の各国中銀総裁+理事で構成。国ごとの利害が衝突しやすく、「合意形成に時間がかかる」。

- 為替への影響

- FRB:ドル=世界の基軸通貨。FRBの政策は「世界の金融政策」とも言える。

- ECB:ユーロは基軸通貨の一角だが、政治リスク(加盟国の財政・分裂リスク)を常に抱える。

👉 まとめると、FRBは「単一国家の強いリーダー型」、ECBは「多国間調整の合議制型」。この違いが、政策スピードや市場の信頼度に直結します。

■ FRBと政治(独立性)

原則としてFRBは政治から独立し、データに基づいて判断します。ただし、大統領や財務省の発言は市場心理に影響するのも事実。そのため、制度としての独立性(FOMCによる合議)と、人事・発言の政治的圧力の両方を理解してニュースを読むのがポイントです。

歴史的に独立性が試された瞬間:

ニクソン政権下でアーサー・バーンズ議長に選挙前の利下げ圧力がかかった事例、また1980年代にはポール・ボルカー議長が高金利政策を断行し短期的な不況を招きながらもインフレ抑制に成功した事例が有名です。独立性が揺さぶられる局面でどう振る舞うかが、議長評価を大きく左右してきました。

■ FRBと金利・為替のつながり

- 金利 → 為替: 利上げはドル高(円安)要因、利下げはドル安(円高)要因になりやすい。

- 金利 → 株・債券: 利上げは割引率上昇で株に逆風、債券価格は下落。利下げはその逆。

この前提を押さえておくと、ニュースで出るCPIやPPIの数字、そして利下げ/利上げ観測が為替や株・債券にどう波及するかが読み解きやすくなります。

市場インパクトの規模感:

2020年以降のFRBバランスシートは8兆ドル超の規模に達し、日本のGDPを上回る水準です。政策決定が米ドル・国債市場だけでなく、世界の株式・為替・コモディティに波及するのは、この巨額の金融資産を握っているためです。

コラム:FRBの歴史的な政策転換

📌 ボルカー議長と高金利政策(1979〜1987)

1970年代後半、米国はスタグフレーションに苦しんでいました。

インフレ率は10%を超え、物価は上がるのに景気は停滞。

そこでFRBのポール・ボルカー議長は、政策金利を20%近くまで引き上げるという「ショック療法」を断行しました。

結果、失業率は急上昇し景気は一時的に冷え込みましたが、インフレは沈静化し、以後の米国経済の安定基盤を築いたとされています。

📌 リーマン危機と量的緩和(QE)(2008〜)

2008年、リーマン・ブラザーズ破綻で世界金融危機が発生。

FRBは政策金利をほぼゼロに引き下げるだけでは不十分と判断し、「量的緩和(QE)」を導入しました。

これは、FRBが国債や住宅ローン担保証券を大量に買い入れて、市場に資金を供給する政策。

QEはその後3回実施され、金融市場の安定と景気回復のカギとなりました。

👉 これらの歴史的事例から分かるのは、FRBは「物価の安定」と「金融システムの安定」のために、時に大胆で異例の手段をとる、ということです。

■ まとめ

- 「FRB」=理事会、「Fed」=制度全体、「FOMC」=政策を決める会議。

- 議長・理事は大統領指名+上院承認。NY連銀総裁はFOMC常任副議長。

- FRBの判断は金利・為替・株・債券へ直結。ニュースを読む基礎体力に。

次は、実務に直結する「金利入門」や「為替入門」を読むと、日々のニュースがもっと立体的に理解できるはずです。

出典

- Federal Reserve Board – About the Fed

- Federal Reserve Bank of New York – Markets & Policy Implementation

- U.S. Library of Congress – History of the Federal Reserve

- Wikipedia – History of central banking in the U.S.

- Paul Volcker, Keeping At It: The Quest for Sound Money and Good Government(2018)

関連記事リンク

入門シリーズ一覧

👉 他の 入門シリーズもぜひチェックしてみてください。